学校新闻

学校新闻

奋斗 改革 跨越

——学校办学40周年巡礼

与改革同岁,与时代同行。

抚今追昔,创办于1978年的江西省电子信息工程学校,在改革开放中诞生,在改革开放中成长,在改革开放中发展。

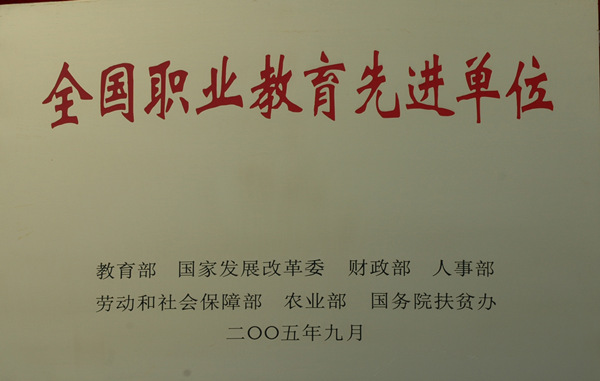

40年来,中国的改革开放,是巨人们手持七色之笔,绘画出一幅又一幅壮美蓝图,催人奋进;40年来,学校的飞速发展,是电子信息人手持勤奋之笔,书写出一篇又一篇华美诗章,记录辉煌。从最初仅有几十名学生,发展到今天万人学校,被国家教育部授予全国职业教育先进单位,成了江西红土地上有着好口碑的学校。

一、以艰苦奋斗精神求出路

事非经过不知难,道非行过不知艰。

学校的前身是1978年由江西省政府批准建立的江西省无线电技工学校。建校初期,学校就与“无”字“杠”上了,无校址、无资金、无教学设施,人称“皮包”学校。好不容易熬到1985年,获得上级拨款20万元,作为建校资金,在星光村买下了15亩低洼地作为校址。为了早日能招生办学,学校从20万拨款中抽出部分资金,先建一栋五层学生宿舍(既作学生宿舍,又作教室),楼房的脚手架还没拆,就招收一个班的学生,边基建,边办学。

那几年,学校珍惜省计委拔来的资金,精打细算节省着用,凡能节省的尽量节省,把钱花在刀刃上,提出“一分钱掰成两半花”,少花钱多办事,甚至不花钱也能办成事。比如,院内是一块低洼沼泥地,三个大水坑几乎占院子面积的三分之一。雨天,汪洋一片;晴天,烂泥一塘。要填平院内场地仅土方费用就需一万多元,学校舍不得花这么多的钱,于是,想出个“妙招”,派人在洪都大道口,拦截从市内往外运建筑垃圾的小货车,把这些渣土“请”进院内,变废为宝,只花了一千多元办成了需花一万多元的事。为了省钱,凡是自己能干的决不花钱请外人干。建校初期,学校有个不成文的规定,星期六为义务劳动日,一到这天,教工们手持工具,修道路、平场地、铲茅草、栽树苗。若遇到运材料车进院,不用打招呼,大家搬的搬,抬的抬,从来没花钱请过搬运工卸货。

中流击水,浪遏飞舟。当年,电子信息人发扬了艰苦奋斗攻难关的井冈山精神,团结苦干,先后建起了学生宿舍楼、教学大楼、实习教学楼和食堂、浴室、球场等。学校初具规模,将“皮包”学校的帽子彻底甩掉,成为一所真真正正的实体学校。

2002年,为了寻求突破,学校在高新区购地建新校区,踏上了新征程。现实是残酷的,地有了,建设的钱却没有,从买到土地起,学校就一直与银行联系,南昌市的银行从国有到民营银行,一听是一所中职学校要贷款,结果都是从热情变为搪塞,连在办公室坐下来细谈的机会都得不到。一个偶然的机会,学校得到中国银行的关注,中国银行江西分行行长被学校艰苦创业的精神深深地感动,学校获得了宝贵的2000万元贷款。学校一直秉承“敢于挑战、善于工作、重视友情、珍惜荣誉”的电子信息人精神,艰苦办校,勤俭办学。在全体教职员工的同心努力下,学校在高新区迅速发展壮大,从办学之初的不足千人的“袖珍”学校到2004年快速实现万人办学规模,并一直稳定在14000人左右,学校建有电工电子实训中心、图文信息处理中心、机械加工综合实训中心、汽车维修实训中心、学前教育综合实训基地等89个实训场地,共计7000多个标准实训工位,生均教学仪器设备值达到国家中等职业学校设置标准的2.5倍,书写了红土地上职业教育的传奇。

二、以改革开放精神谋发展

坚持改革创新,夯实发展之基,勃发发展之力。

在改革开放的浪潮中,电子信息人紧跟时代节拍,用改革创新引领电子信息人披荆斩棘,创造辉煌业绩的重要抓手。学校创新用工形式,创新德育方法,创新育人模式,一系列敢为人先的举措把学校办强、办优,焕发出蓬勃生机,积蓄强大发展势能。

学校要发展,硬件是基础。虽然学校从星光村搬到艾溪湖畔,无论校园占地和建筑面积比原来增加十几倍,各种条件大为改善,但是对于万名在校生的吃住和教学还难以满足需求,尤其是150亩的校园面积,没有扩展余地,怎么办?困难难不倒电子信息人,众人献计出良策:“上天入地”,所谓“上天”就是向空中扩展,增建两栋12层学生宿舍双子楼;所谓“入地”就是向地下延伸,在地下建设一层大的实习基地,解决汽车教学和维修操作的难题。在地下二层又建设两个大停车场,既解决教师停车的后顾之忧,又腾出院内的空间,为体育教学提供宽敞的运动场所。

学校要发展,教师是根本。解决好用工问题就牵住了解决学校一系列重大问题的牛鼻子。从2000年起,学校实行全员聘用,实施目标任务管理量化考核发放的人事代理机制,中层干部和职工上岗采取一年一聘,个性化签约;教辅人员以及部分实训教师从社会和企业直接聘用;安防和卫生保洁等委托给专业物业公司。市场化的用工激发了人的潜力和创造力,也让学校事业发展有了无限的活力。

学校要发展,质量是关键。面向市场对技术技能型人才的需求,学校确定了“做人为本,技能立身”的育人理念和“培养能适应社会的、能适应现代企业一线生产技术岗位需要的会学习的劳动者”培养目标,学校把全部工作聚集在“做人、做事”两方面,既传技又育人。坚持立德树人,不断创新德育工作模式和德育工作内容,每周二开设《人生课》、每周五开设《大讲堂》,依托学校贴近学生、贴近生活的校本德育教材《故事与人生》、《成长的歌声》、《守规矩》等,为学生讲人生、讲规矩、讲法制、讲道德。学校还开展“自清自洁”、“我能出彩”等贴近生活的活动,从点滴入手,引导学生做对社会有用的人才。学校提出“实训场地爆满、运动场地爆满、图书馆爆满”的工作目标,颠覆传统晚自习模式,突出自主学习,开创“起航晚自习”,引导学生课余时间“离开”手机走向实训中心,“离开”寝室走向运动场、图书馆。

办学40 年来,先后为社会培养了10万余名“能吃苦、守规矩、有耐心、不计较”的技术技能型人才,历年就业率在98%以上。学校先后被授予“全国职业教育先进单位”、“全国中等职业学校德育工作先进集体”、“全国职业教育百所半工半读试点院校”、共青团中央“全团基层组织建设和基层工作试点单位”、“首批国家中等职业教育德育工作试验基地”、“江西省第十一届、第十二届、第十三届、第十四届文明单位”,校长杨乐文同志被评为首届“全国百名杰出职业院校校长”、“江西省中等职业学校优秀校长”、“国家督学”、全国职业教育先进个人、首届“感动江西十大教育年度人物”。

三、以不断进取精神促跨越

不畏浮云遮望眼。

面对家长的更高期待、社会的更高要求,不断进取的精神驱动电子信息人勇往直前,推动学校高质量发展,绘就办好人民满意职业教育的壮美画卷。

为满足学生高质量就业需求,学校始终坚持“学校围着市场转、专业围着产业转、课程围着岗位转、知识围着技能转”的办学思路,打造办学升级版,实现办学新境界。

学校注重在尊重教育规律、尊重职业教育规律、尊重人才培养规律的前提下,不断进行人才培养模式的创新和教学内容、教学方法的创新,形成了打破传统以学校教室为中心的以用为培养导向,建立了赖勋忠电气装置工作室、刘小荣汽车喷涂工作室、刘云波电子技术工作室等17个以教师名字命名的“带徒传技”、“技术攻关”、“做中学、学中做”的技能工作室,以及电子家电维修店、金工社、广告艺术创业中心等15个创业孵化基地。《基于电子创业中心人才培养模式的改革与实践》、《基于技能工作室的技能教学模式创新与实践》分别获得2014年、2018年国家级教学成果二等奖。

学校以赛促学、以赛促教,学校把参加各类大赛作为提高人才培养质量的重要抓手,以赛促学、以赛促教,重实践、强能力,不断探索人才培养的新思路。学校以技能竞赛的能力和素养要求为方向,不断调整课程设置,推动课程教学内容和教学方法的改革。通过竞赛平台,实现“做中学,学中做”,提高学生对技术的掌握能力和运用水平。2017年,学校共取得16个国赛项目参赛资格,最终获得15枚全国职业院校技能大赛奖牌,总成绩位列全国第七、江西省第一。2018年,学校再次进位赶超,在全国职业院校技能大赛中获得3个一等奖、7个二等奖、6个三等奖共16枚奖牌,总成绩位列全国第五、江西第一。在2018年第45届世界技能大赛全国选拔赛中,有6个项目7名选手入选国家集训队,占据了江西省的半壁江山。

学校坚持“学校工厂化、工厂学校化、教学生产化、生产教学化”校企合作之路,不断深化产教融合,实现学生高端就业。学校先后与江铁实业、江铃集团、江中药业、江西铜业集团、海尔集团、阿里巴巴、海尔集团、中国电信等企业签订校企合作协议,实施订单培养、定向培养、工学结合、顶岗实习、产教研结合等多种校企合作人才培养模式。学校成立了60多个企业冠名的定向班,实施订单式培养和现代学徒制试点。校企双方制定工作岗位、岗位标准、生产流程轮训内容,使学生未出校门就成了相应企业的准员工,拓宽了高素质技术技能人才培养和成长通道,实现专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接,毕业生与企业要求实现零距离接轨。

学校荣获全国技能大赛电子技术一等奖的秦驰同学,未毕业就被一向只引进博士毕业生等高层次人才的中国物理研究所第九研究院录用,成为该所建所以来年龄最小、学历最低的员工,但秦驰同学凭借过硬的电子操作技能,却成为研究所抢手的“香饽饽”。李甬波是汽车钣金与维修专业的学生,他先后获得全国职业院校汽车喷涂项目二等奖和入围汽车喷涂项目世界技能大赛中国集训队,由于技能突出,李甬波同学一毕业就被厦门大众汽车4S店高薪聘请,工资高达12000元/月。学生还没毕业就被企业预订,年薪达到6万元左右。坚持不懈走校企合作之路,实现由“好就业”到“就好业”的跃升。

一个时代有一个时代的主题,一代人有一代人的梦想。

40年来,电子信息人苦干实干、忘我奉献没有休止符,始终不忘立德树人的根本任务,始终不忘“培养一个学生成就一个人才;培养一个学生,致富一个家庭;培养一个学生,繁荣一个村庄”的办学承诺,始终朝着创名牌学校的目标,上下同心,勠力同心,一步一个脚印奋斗着、攀登着,

新时代浩荡东风劲吹,电子信息人再鼓干劲拼搏,以改革创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气,在新时代职业教育的“高速”路上,观念再转变,质量再提升,改革再出发,开启办人民满意职业教育的新征程。

撰稿: 刘丰太 邓文新 殷明和 江锦伟 贺园梅

您当前的位置:

您当前的位置: